在线微课|隐世繁华·墨痕印迹

人间繁华,有蓦地平地而起的烟花,只用一刹的绚烂就能迷人眼;也有深埋地下的陈酿,暗自发酵,只待一朝破土,便没过千尺巷,醉倒卿卿时光。无锡荡口古镇的一座古朴宅院里,就有这么一盏“陈年芬芳”,用醇厚的馨香,向世人讲述着那段关于“铜活字”的繁华旧事……

无锡博物院 铜活字印刷工艺示意图

01.布衣铸字

每代人的上下求索,或因先辈身入黄土而接过使命,或源自偶尔迸发的热情,也有难能可贵者,自愿在黑夜掌灯,不求辉映万里,惟愿一隅长明。

华燧,便是这样一位求索者,1439年出生于无锡刻书藏书世家,自幼广涉经史,及长,精通于校雠之学。每遇字句、义理有异,必悉心辨正。逢硕学之士,则恭敬请教,以广见闻、增学识。他虽未科举入仕,却开启了中国印刷史上的新纪元。

华燧像

北宋毕昇首创活字印刷术,完成了中国印刷史上从雕版到活字的根本性变革。而早期活字材料存在明显的局限性——泥活字材质脆弱易碎,烧制后易开裂;木活字材料易受潮,导致膨胀变形,均难以满足大规模、高质量的印刷需求。如何能为后世留下尽可能多的善本,成为了当时的难题。印刷行业也曾使用过“铜”,但未能普及。直至明代,华燧在无数次的尝试后,终使铜活字技术走向成熟。

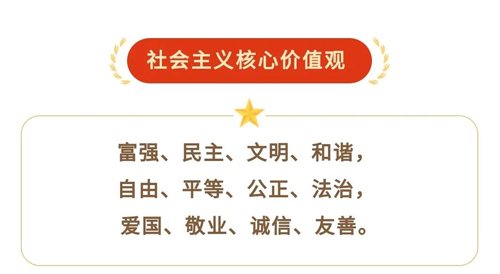

1490年,以铜活字印刷而成的《宋诸臣奏议》五十册赫然问世,这部鸿篇巨制若采用传统的雕版印刷,需雕刻四万多块木板,耗时长达数年之久。而华燧采用铜活字印刷,仅需耗费3个月!这无疑是中国出版史上的一大奇迹。

此书是我国现存最早的金属活字本,但由于是首次采用铜活字印刷的缘故,质量确实欠佳——差错多、墨色不均、排列不齐、字句偏斜甚至缺失半边。

无锡博物院《会通馆印正宋诸臣奏议》印本局部展示图

即便如此,华燧却并未让将它埋于黄土,而是视为切身的鞭策。此后,他将技术的种子播向更遥远的彼岸,虽目力不能及,但彼岸花开时,繁蕊凝露,那馥郁之气自会穿林渡水而来。

02.会通四海

往后的两年,他潜心钻研改良之法,终于成功以铜活字技术印出《锦绣万花谷》40卷、《后集》40卷、《续集》40卷,向世人证明了工艺的显著进步。这斐然成果的背后,是对各环节的精细把控。

首先是合金的配比,大比例的铜保证了字模足够的硬度,少量的锡能够提升韧度和耐磨性;微量的铅改善了合金的流动性,确保在铸造时完美成型,笔画清晰流畅。

在字体设计上,字形或长、或方、或扁,亦有大小之分,大字正方,用于正文;小字稍长,用于注文,通称华家大铜版、小铜版。

他深觉自身于活字铜版之术已是“会而通之”,便将自家位于荡口古镇的印书坊题名为“会通馆”,他也得名“会通君”。

无锡荡口古镇会通馆

眼见“会通馆”的技艺日渐成熟,效率大增,这位心怀文化传承大志的“会通君”,将目光投向更多典籍。随后,《容斋笔记》、《文苑英华纂要》、《音释春秋》等被陆续排印出,直到68岁还亲印《君臣政要》,成为后世佳话。华燧一生印书多达20余种,150多卷,其排版及成书之速,令人叹为观止。

凡是出自“会通馆”的印本,均会留下“会通馆活字铜版印”字样,一笔一划都透着氤氤氲氲的墨香,在荡口古镇的巷弄间,率先铺开了关于文化传承的图卷,等待着更多执笔人,绘成浓墨重彩的“传世名作”。

03.活字永生

“会通馆”落在这未竟“名作”上的墨迹还未干,活字印刷的星火已在无锡古城肆意蔓延。

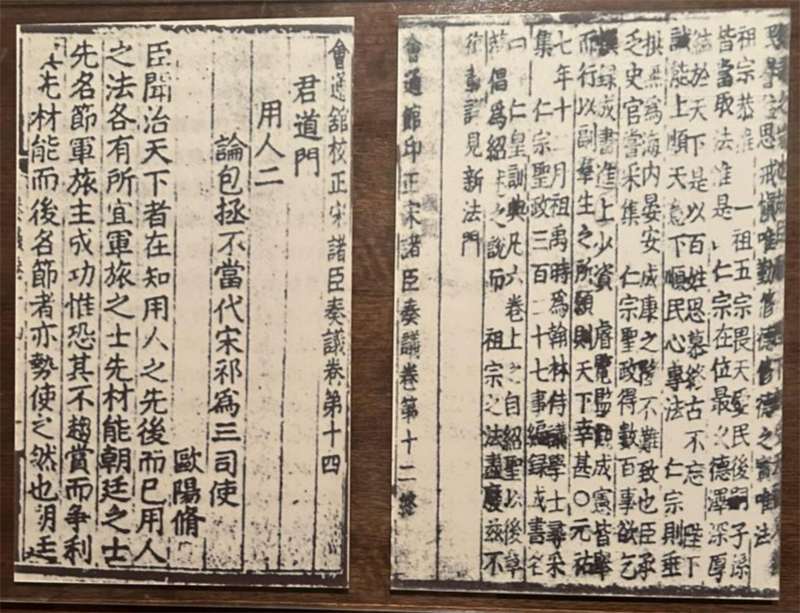

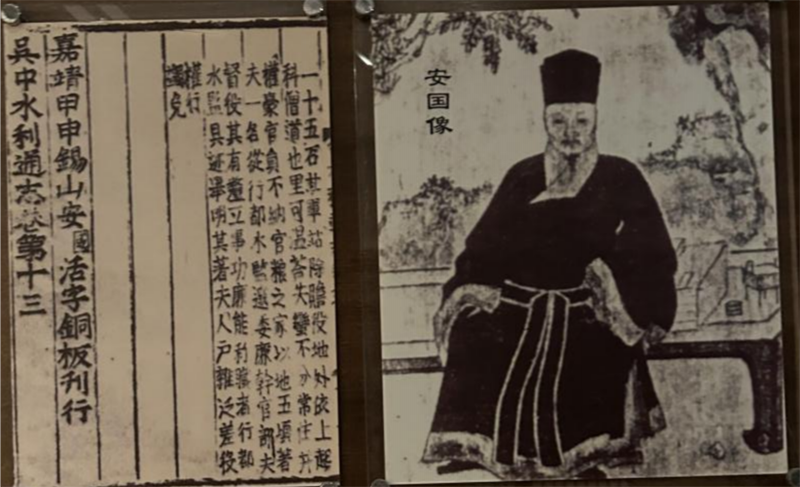

锡山“兰雪堂”,主人华坚早年随华燧从事印书,后自立门户。“尚古斋”,为华燧的堂叔华珵的书室。此二处与“会通馆”共同构成了华氏家族的印刷网络,所印书籍俱精,其中不乏已亡佚的古书。

此外,继华氏之后,安国的“桂坡馆”崛起。自嘉靖二年始,“桂坡馆”用铜活字印刷了颜真卿《颜鲁公文集》、施仁《吴中水利通志》等10余种书籍,数量仅次于“会通馆”,有“校勘精良,流传最广”的美誉。

无锡博物院《吴中水利通志》印本局部展示图

《中国古籍善本书目》记载,明以前中国馆藏古籍善本里的铜活字本仅31种,而据《中国印刷史》统计,至明代时,可考的铜活字本增至约61种,其中无锡华家数量最多,安家次之。他们倾物力、财力、人力,托举起无锡“印刷之乡”的盛名,让无锡在中国印刷史上有了燎原之势。

此后,越来越多的经史子集、水利农书、地方文献、诗词文集,在活字的阵列中获得了永恒形貌,随运河之水流向四海书斋。

无锡博物院活字印刷发展介绍展板

华燧的铜活字,根扎在毕昇的泥字里,枝叶却伸向了云端。正如他在《会通馆集》中所言:“印书非为利,但求善本传。”

原来所谓“匠心”,只是那封坛地下的陈酿,执拗地酝酿出了自黄土飘向青云的倔强芬芳。所谓“传承”,不过是那颗在活字间跳跃的拳拳之心,放不下先哲的智慧、文明的印记、以及那些被岁月磨蚀过,险些隐去的繁华过往。

参考文献:

《明代无锡的活字铜版印书》 刘厅

《中国古籍善本书目》编辑委员会编纂 顾廷龙主编

《中国印刷史》张秀民

《华氏传芳集》八卷 (明)华允诚等编

《明代无锡的活字铜版印书》江苏省情网

《泥活字:毕昇的创新,活字印刷术中鲜为人知的材质探索》